製品例詳細情報

●枘(ほぞ)

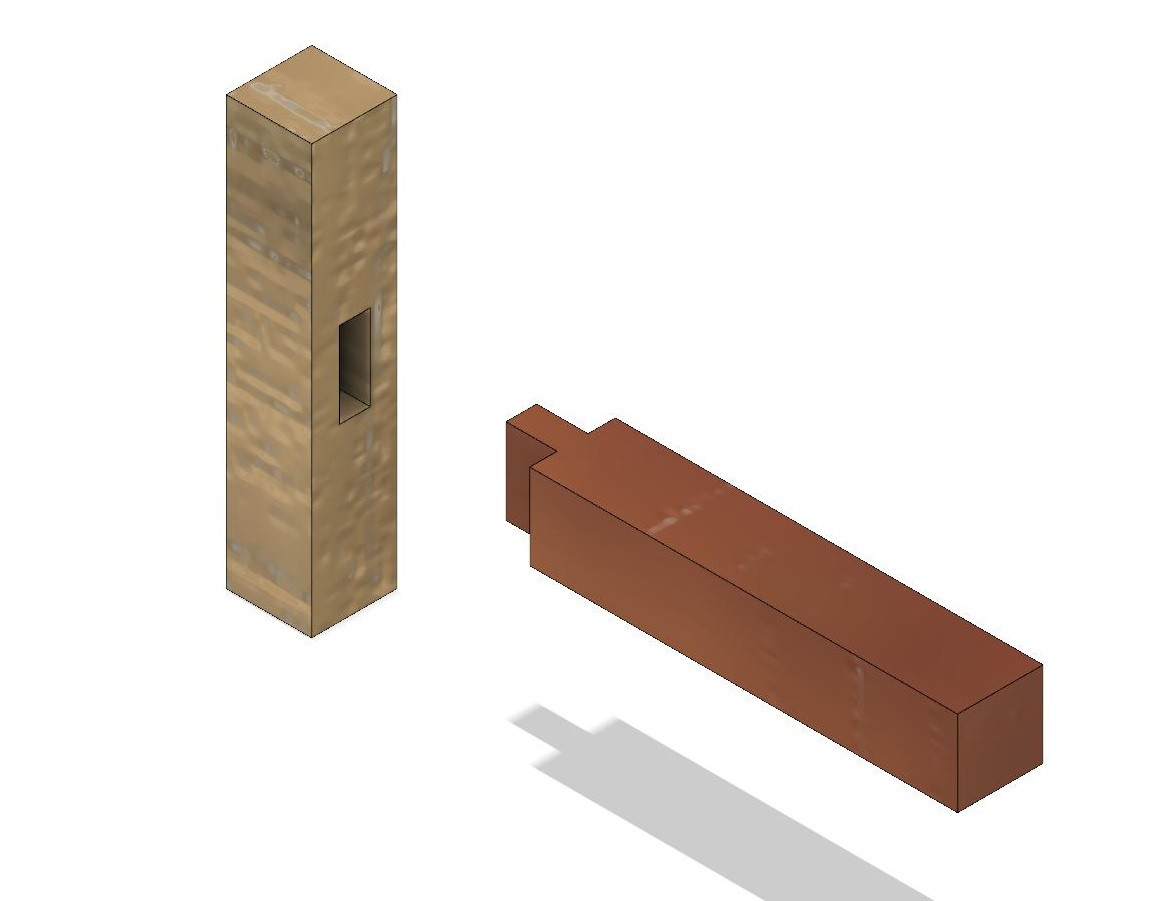

Photo.1に示しますように、2本の角材を直角で接ぐ場合を想定してみてください。

この場合、人類は一方の角材に突起物を形成しかつ他方の角材に穴を穿ち嵌め合わす手法を普遍的に行いました。

Photo. 1 2本の角材の接合

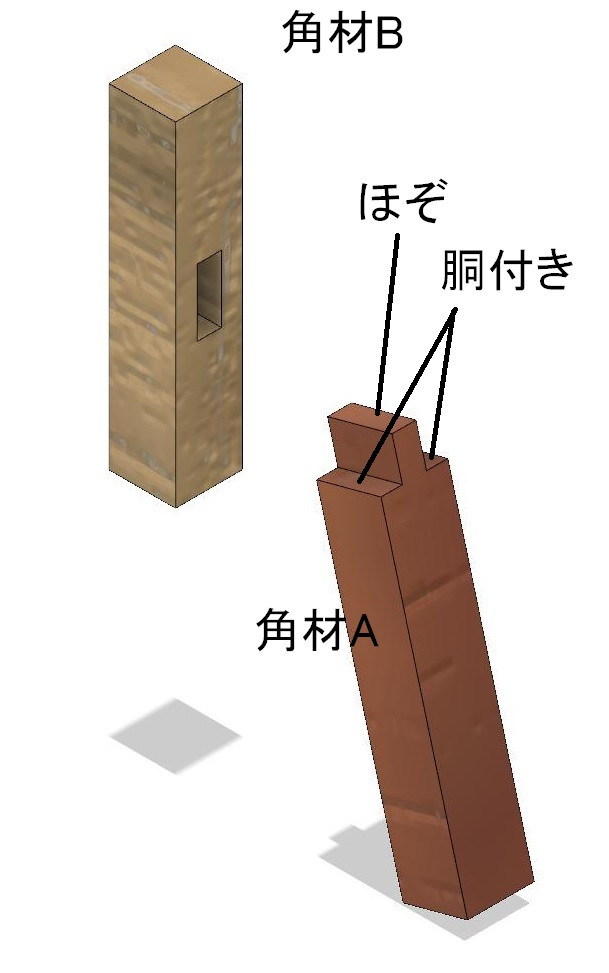

次に、Photo.2をご覧ください。

日本では、角材Aを男木 (おぎ)、角材Bを女木 (めぎ)と呼んでいます。

また、男木の突起物を枘(ほぞ:tenon)、女木に穿いた穴を枘穴(ほぞ穴:mortise)と呼んできました。

男木のほぞの根元の平面部を胴付き(どうつき:shoulder )と呼びます。

この胴付き部は、角材Bの平面部と接触し両者の直角交差のベースを形成する重要な部位となります。

Photo.2 ほぞと胴付き

ほぞの形状は、ここに示しました最も単純な直方体形状ーこれを平ほぞ(ひらほぞ)といいますがーの他に、2重ほぞ、2枚ほぞ、小根(こね)付きほぞ、面越(めんこし)ほぞなど多種の形状があります。

男木の枘と女木の枘穴との嵌め合いを用いた2本の角材の接合を一般に枘接ぎ(ほぞつぎ:mortise and tenon joint)と呼びます。

●本核端嵌め接ぎ(ほんざねはしばめつぎ)

端嵌め接ぎ(はしばめつぎ)の一つの技法で、板材(1枚板あるいは矧ぎ板)に核(さね)を作り、いっぽう板材に接合する横木に溝を掘ることで端嵌め(はしばめ)をする仕口です。

Photo. 1 をご覧ください。

左手にある板材に横木を本核端嵌め接ぎで接合しようとする写真です。

板材には突起状の核(さね)が見え、横木にはその核と嵌め合う溝を確認できます。

Photo. 1 本核端嵌め接ぎでの製作風景(写真引用:http://siouxsaint-blog.ka-ta-chi.com/?eid=1045&PHPSESSID=ddp7a73mlb1l0jtv9l0fcuq2r6)

●幕板(まくいた)

脚物家具ご参照

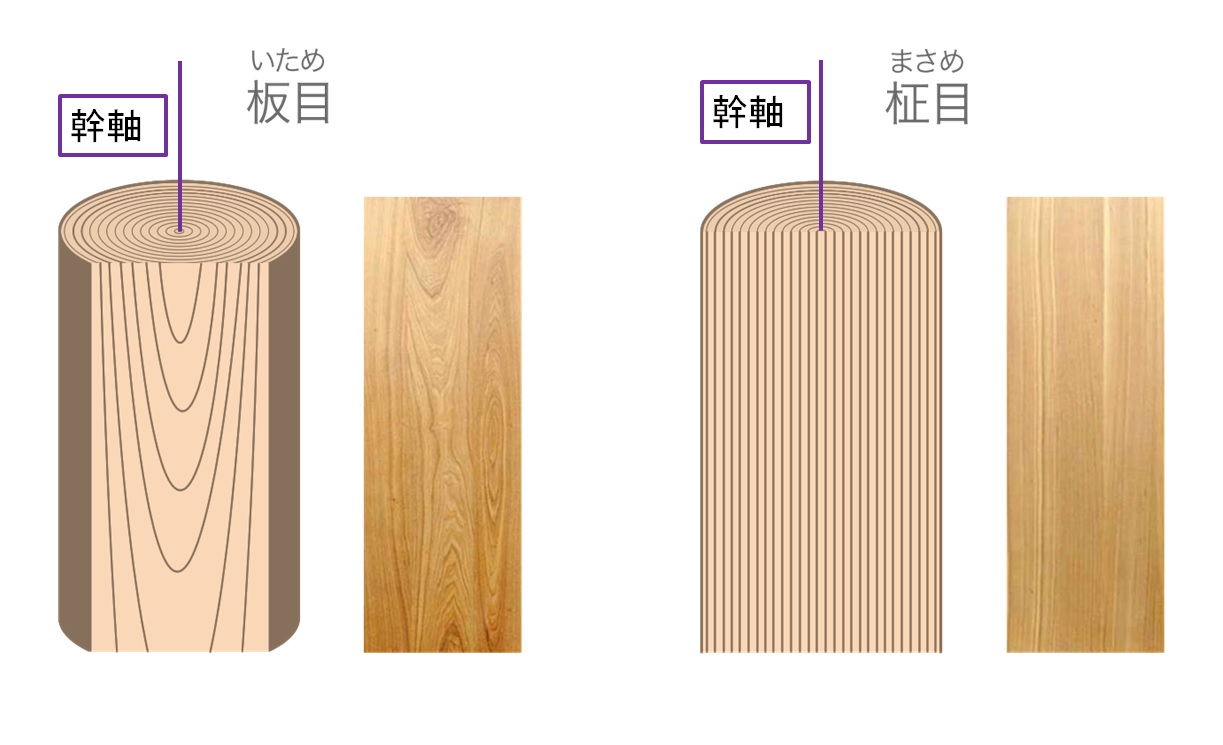

●柾目(まさめ)

幹軸に平行でかつ幹軸を含む面に出現する木目を柾目と呼びます。

多くは縞状の模様が出現します。

また丸太を柾目が出るようにカットした板を柾目と呼ぶこともあります。

Photo. 1 を参照ください。

Photo.1 板目と柾目(写真引用:https://www.mituyasu.com/crust/1039)