製品例詳細情報

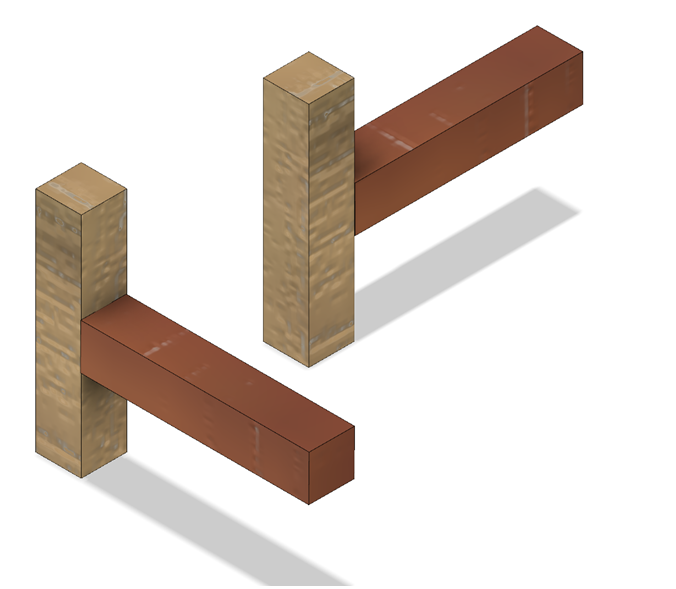

●四方胴付き平枘接ぎ(しほうどうつきひらほぞつぎ)

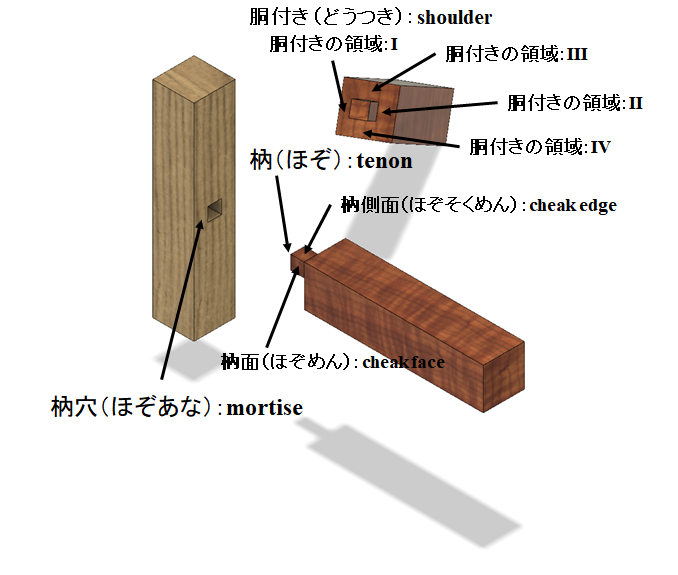

四方胴付き平枘接ぎ(しほうどうつきひらほぞつぎ)とは、枘(ほぞ)の胴付き(どうつき)が四方である平ほぞ接ぎ(ひらほぞつぎ)のことです。

四方の「方」とは、領域のことと考えて良いと考えています。

Figure 1 をご覧ください。

枘穴(ほぞあな:mortise)を掘った角材A(女木、めぎ)の面と接触する角材B(男木、おぎ)の部位を胴付き(どうつき:

tenon)と言います。

この場合、角材B(男木、おぎ)の胴付きには三つの領域、すなわち I、II 、III と IV とあります。

胴付きの領域が四領域有るので、四方胴付きと呼びます。

Figure 1 四方胴付き平枘接ぎ(しほうどうつきひらほぞつぎ)

●スポルテェド杢(もく)

スポルテェド杢(もく、spalted figure)とは、木の隙間に入り込んだ雨水や細菌、カビなどが繁殖した際に発生する黒い幾何学模様です。

スポルテェド杢(もく)は木の管理が良くないと発生することから評価が低く、家具では適用されないようです。

墨流しのような幾何学的模様は、chaotic要素がありとても印象的です。

Photo. 1 スポルテェド杢(もく): 一人膳

●通し枘接ぎ(とおしほぞつぎ)と止め枘接ぎ(とめほぞつぎ)

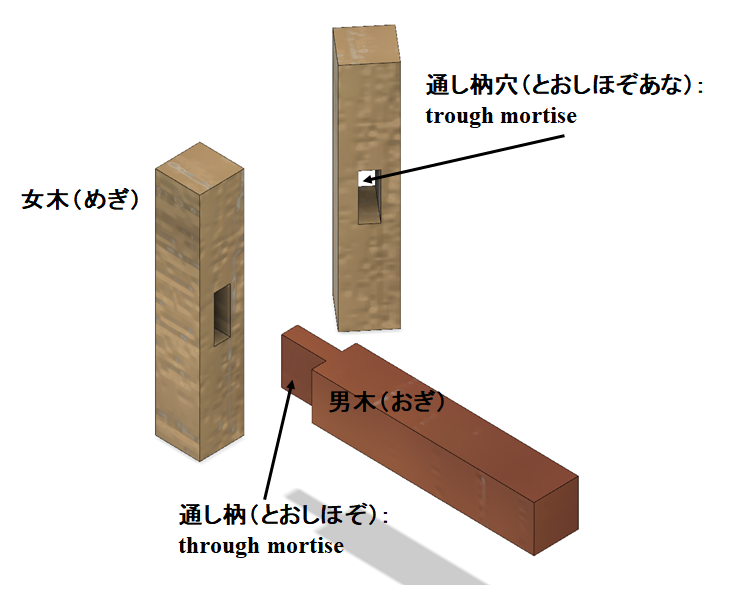

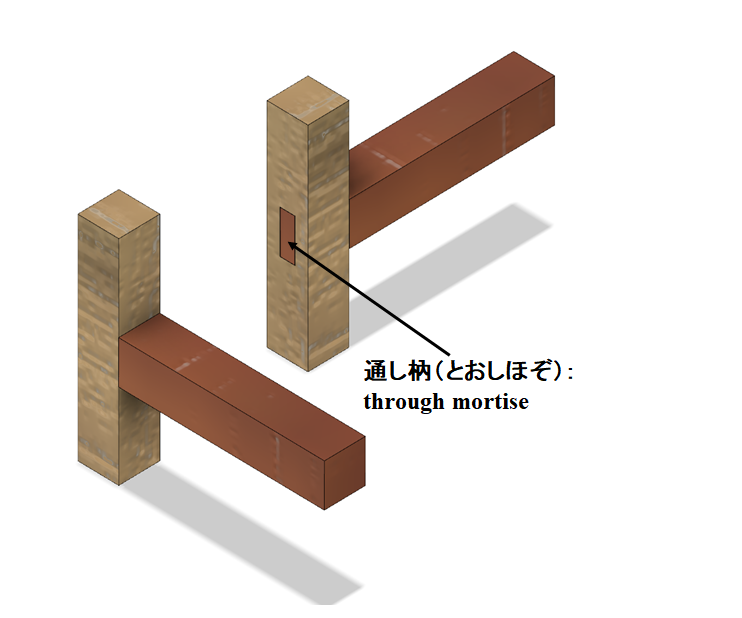

枘接ぎ(ほぞつぎ)において、枘を有する角材(すなわち男木(おぎ))の枘(ほぞ)が相手の嵌め合う角材(すなわち女木(めぎ))を貫通している場合を通し枘接ぎ(とおしほぞつぎ、through tenon joint)と言います。

Figure 1をご覧ください。

枘接ぎ(ほぞつぎ)として二方胴付き平ほぞ接ぎ(にほうどうつきひらほぞつぎ)の場合の通し枘接ぎを図解しています。

この場合嵌め合う角材(女木、めぎ)の枘穴は開口し男木(おぎ)の枘が暴露します。

このときの枘を通し枘(とおしほぞ:through tenon)、いっぽう枘穴を通し枘穴(とおしほぞあな:through mortise)と呼びます。

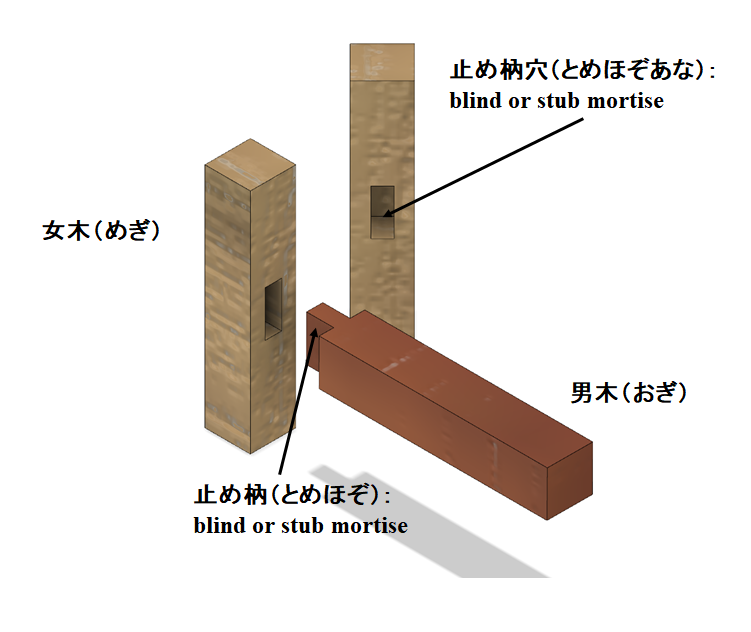

次に、Figure 2をご覧ください。

また枘接ぎ(ほぞつぎ)において、枘を有する角材(すなわち男木(おぎ))の枘が相手の嵌め合う角材(すなわち女木(めぎ))を貫通していず途中で止まる場合を止め枘接ぎ(とめほぞつぎ:blind tenon joint or stub tenon joint)と言います。

Figure 2 に示しますように、この場合嵌め合う角材(女木(めぎ))の枘穴は開口せず男木(おぎ)の枘は隠れます。

このときの枘を止め枘(とめほぞ:blind tenon or stub tenon)、いっぽう枘穴を止め枘穴(とめほぞあな:blind or stub mortise)と呼びます。

なお、Figure 1の場合のように二方胴付き平枘接ぎかつ通し枘接ぎの場合に対して、二方胴付き通し平枘接ぎと命名することも可能です。

また、Figure 2の場合のように二方胴付き平枘接ぎかつ止め枘接ぎの場合に対して、二方胴付き止め平枘接ぎと命名することも可能です。

しかしながらこのような名称は、あまり聞くことはありません。

Figure 1 通し枘接ぎ(とおしほぞつぎ):二方胴付き平ほぞ接ぎ(にほうどうつきひらほぞつぎ)の例

Figure 2 止め枘接ぎ(とめほぞつぎ):二方胴付き平ほぞ接ぎ(にほうどうつきひらほぞつぎ)の例

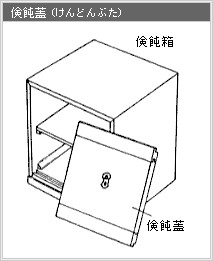

●倹飩蓋(けんどんふた)

倹飩(けんどん)とは、京の町屋の格子にも使われている方式で上下に溝があり板上部を上の溝にはめ込んだあと板下部を下の溝にはめ込む方式のことです。

卑近の例として襖や障子における構造と類似してます。

これを箱の蓋に適用したものを倹飩蓋(けんどんふた)といいます。

倹飩蓋(けんどんふた)の一例として、Photo. 1 をご覧ください。

この写真では明瞭ではありませんが、蓋の板の上下に板幅より長い横桟を付けて蓋板が箱の奥方向に沈まないようにしているものと推定されます。

Photo. 1 倹飩蓋(けんどんふた)(http://wp1.fuchu.jp/~kagu/search/regist_ys.cgi?mode=enter&id=204写真引用:)

ところで大工職人さんが、今はどうかわかりませんがかって使っていた道具箱を想起してください。

Photo. 2 をご覧ください、これが大工職人さんの道具箱です。

蓋の開け方も説明してありますが、この道具箱の蓋を「やりくり式蓋」というそうです。

蓋の板の図中左右に横桟(図中縦方向)が付き、蓋が箱の奥に沈まないようにしています。

他方で、箱の上部の図中左右に横桟(図中縦方向)が付きこれが箱側の溝の代替として機能します。

この構造は極めて合理的です。

自分の道具を収納するために時間をかけることなく製作できるという利便性を持ってます。

Photo. 2 大工職人さんの道具箱(写真引用:https://siro-azarasi.com/entry/2019/12/07/153319/)

さて、この「やりくり式蓋」の名称について考察してみます。

倹飩(けんどん)が上下の溝にはめ込むのに対して、「やりおくり」、「いってこい」、「さしおくり」などの表現は左右の溝にはめ込む方式を意味するということです。

「やりくり式蓋」の「やりくり」も、「やりおくり」に由来しているのではと考えています。

ところで倹飩は慳貪とも書きます。

慳貪とは「ケチで欲が深い・邪険にする」という意味でこれから「質素」なことを意味するようになったようです。

倹飩蓋(けんどんふた)にすると蝶番などの金具を使わず簡易に開閉できます。

このような特徴から倹飩という名称がついたようです。

さて、倹飩なんて初めて聞いたという方が多いかと思います。

しかしながら、そうでもないのです。

人を冷淡にあしらうことを「つっけんどん」と表現しますが、これも上記の慳貪に由来するそうです。

箱に蓋を付ける方式には各種ありますが、この倹飩蓋(けんどんふた)は蓋に対してする加工をほぼ無しにでき板そのままで適用できるのも魅力があります。

そのため自らが使用する道具箱等の適用に最適です。

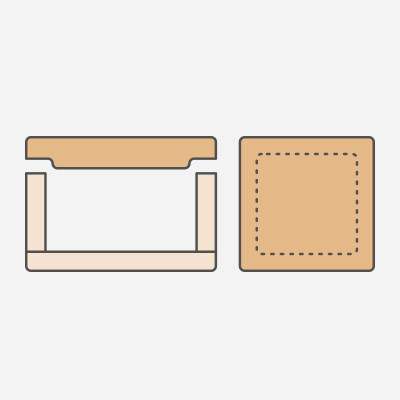

●カキ蓋(かきふた)

ノセ蓋(単純な蓋)の裏面の縁に段差を付けて蓋がずれないようにしたものをカキ蓋あるいはノセ蓋段付きと言います。

Figure 1 がカキ蓋(ノセ蓋段付き)です。

Figure 1 カキ蓋あるいはノセ蓋段付き(図引用:https://wp-kitamura.jp/kibakoiroha/)